- Forschung

Meldung vom: | Verfasser/in: Stephan Laudien

Die antirassistischen Proteste der Black Lives Matter-Bewegung sowie die Reaktionen auf die rassistischen und antisemitischen Anschläge von Halle und Hanau, haben auch in der deutschsprachigen Philosophie eine Diskussion angestoßen. Es wurden Diskussionsreihen über die Rolle der eigenen Disziplin in der europäischen Gewaltgeschichte initiiert und Auseinandersetzungen in Tageszeitungen geführt, die fragten: War Kant ein Rassist? Ist Hegels Denken judenfeindlich? Waren die deutschen Idealisten durchweg Sexisten?

Ob diese Fragen tatsächlich geeignet sind, um sich des problematischen Erbes bewusst zu werden, das immer noch in unserer gesellschaftlichen und politischen Gegenwart wirksam ist, bezweifelt Prof. Dr. Andrea Esser, Leiterin des Arbeitsbereichs für praktische Philosophie der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Sie erhielt den Fördermittelbescheid im Rahmen des Koselleck-Programms der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG), für ein Projekt, das die Philosophie dazu anregen möchte, sich mit ihrem problematischen Erbe sowohl hinsichtlich der Philosophiegeschichtsschreibung als auch unter der Perspektive seiner Wirkung auf die und in der Gegenwart zu beschäftigen. Für die Dauer von fünf Jahren fördert die DFG das Projekt „Wie umgehen mit Rassismus, Sexismus und Antisemitismus in Werken der Klassischen Deutschen Philosophie. (Selbst-)Kritische Philosophiegeschichte als Projekt einer „Public Philosophy“. Das Projekt startet in diesem Monat, die Fördersumme beträgt eine Million Euro.

Auseinandersetzung mit traditionellen Denk- und Sprachmustern

„Bei all den Philosophen, die wir näher betrachten wollen, gibt es de facto einen Anfangsverdacht“, sagt Prof. Esser. Das Ganze sei jedoch nicht als ein Gerichtsprozess konzipiert, betont sie, denn es gehe nicht primär um die Personen und noch weniger darum, Lese- oder gar Denkverbote auszusprechen. Vielmehr möchten Andrea Esser und ihr Team die Verstrickungsgeschichte exemplarischer Texte in rassistische, sexistische und antisemitische Denkmuster rekonstruieren. Das betrifft sowohl die Konzeption der Texte als auch ihre Rezeption. So soll beispielsweise die Verwendung bestimmter Textpassagen und der Autorität ihrer Verfasser im Rahmen von Ideologien betrachtet werden, die, wie etwa die Ideologie des Nationalsozialismus, gezielt Rassismus und Antisemitismus verbreiten und verfestigen wollten. „Unser Ziel ist es, solche Denk- und Sprachmuster sichtbar zu machen und zu zeigen, dass und wie sie immer noch wirken können“, sagt Prof. Esser. Deshalb müsse die kritische Auseinandersetzung mit der Geschichte der Philosophie selbstverständlich auch eine kritische Beschäftigung mit den eigenen, heutigen Positionen einschließen. Denn dass rassistisches, antisemitisches und sexistisches Wissen bis in die Gegenwart präsent ist und es philosophische Debatten teils sogar reproduziert, wird trotz der aktuellen medialen Aufmerksamkeit des Themas immer noch bagatellisiert.

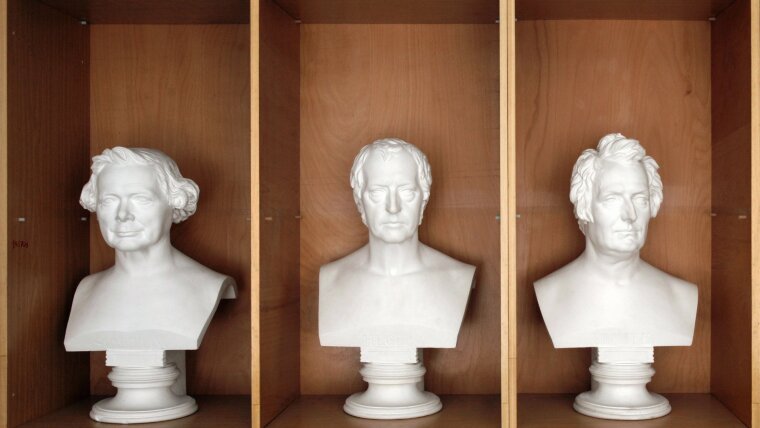

Im Fokus des Projekts stehen Immanuel Kant und Philosophen nach Kant, wobei der lokale Bezug klar erkennbar werden soll: Entsprechend werden auch die Deutschen Idealisten J. G. Fichte, G. W. F. Hegel und F. W. J. Schelling, die alle eine Zeitlang in Jena gelehrt haben, behandelt; darüber hinaus auch: J. F. Fries, G. Frege, B. Bauch und W. Wundt. „Einige dieser Philosophen sind für das Selbstverständnis des Instituts für Philosophie in Jena bis heute prägend“, sagt Prof. Esser. An sie wird auch in der Stadt erinnert und sie sind für das Selbstbild der Stadt Jena immer noch von Bedeutung.

Intensiver Austausch mit Akteuren und Aktivistinnen

Einen besonders innovativen Zuschnitt erhält die (selbst-)kritische Auseinandersetzung mit Rassismus, Antisemitismus und Sexismus in der Philosophie durch ihre konsequente Öffnung hin zu einer „Public Philosophy“. „Das Team sucht von Anfang an den intensiven Austausch mit AktivistInnen, zivilgesellschaftlichen Initiativen und weiteren Akteuren aus der Stadt. Denn der Ausgangspunkt der Diskussion liegt gerade in den öffentlichen Aushandlungen über die Legitimierung rassistischer, antisemitischer und sexistischer Theorien und Praxen durch die Philosophie, aber eben auch in dem Potenzial der Philosophie, diese aufzudecken und zu kritisieren“, sagt Prof. Esser. Es gehe nicht darum, vorrangig in Kategorien von „Richtig“ oder „Falsch“ zu denken oder danach zu fragen, ob bestimmte Personen fortan als „Rassist“ etc. bezeichnet werden müssen. Im intensiven Gespräch mit Öffentlichkeit, Institutionen sowie Aktivistinnen und Aktivisten will das Projekt vielmehr solche problematischen Polarisierungen überwinden und auf der Grundlage einer Konzeption politischer Urteilskraft für gesellschaftliche Fragen der Philosophie ein Konzept von Public Philosophy entwickeln. Die dabei erarbeiteten „Werkzeuge“ für eine kritische Auseinandersetzung mit der eigenen Fachgeschichte sollen idealiter Eingang finden in Lehrpläne und Unterrichtskonzeptionen für Schule und Universität.

Das Team besteht gegenwärtig neben Prof. Esser aus Dr. Peggy H. Breitenstein, Dr. Hannah Peaceman, Dr. Sebastian Bandelin, Joël Ben-Yehoshua und Maximilian Huschke.

Anmeldung über das Sekretariat