- Forschung

- Wissenstransfer & Innovation

Meldung vom: | Verfasser/in: Angelika Schimmel

Sie sind uralt und nur wenige Millimeter klein – Insekten, die vor Jahrhunderten oder gar Millionen von Jahren auf unserer Erde lebten. Weil sie in einem Tropfen Baumharz gefangen wurden und versteinerten, können wir sie heute bestaunen. Drei junge Wissenschaftler der Universität Jena haben im Phyletischen Museum jetzt eine kleine Bernstein-Sammlung wissenschaftlich untersucht und dabei bisher unbekannte Arten von Staubläusen und Stachelkäfern entdeckt. Das Ergebnis ihrer Forschungen sind vier Publikationen und eine neue Sonderausstellung im Phyletischen Museum Jena.

In Jenaer Bernstein-Sammlung schlummern unerkannte Schätze

Das Skelett des von Goethe gefundenen „Fossilen Stiers“ (Bos primigenius) ist eines der größten Exponate, das im Phyletischen Museum Jena bestaunt werden kann. Aber auch ein Tiger, eine Riesenmuschel oder ein Gorilla gehören zu den imposanten Schaustücken in dem 1907 von Ernst Haeckel gegründeten Museum für Abstammungslehre. Doch in der Sonderausstellung, die am 9. November 2023 dort eröffnet wird, werden die vielleicht kleinsten Lebewesen aus den Sammlungen des Hauses groß in Szene gesetzt – Insekten. Das Besondere: Die Bienen, Falter, Staubläuse und andere Spezies sind schon Hunderte bis zu Millionen Jahre alt und in urzeitlichem Baumharz versteinert, in Bernstein. Jüngere Exemplare sind in Kopal, subfossilen Baumharzen unterschiedlichster Herkunft, erhalten. So haben sie bis heute unbeschadet überdauert.

Viele der Objekte, die in der Sonderschau präsentiert werden, schlummerten Jahrzehnte lang unbeachtet in den umfangreichen Archiven des Museums. „Die Coronazeit, in der wir keine Besucher empfangen konnten, haben wir neben der Forschung auch zum Aufräumen genutzt und sind dabei auf mehrere Kästen mit Bernsteinen gestoßen“, berichtet Sammlungsleiter Bernhard Bock. Etwa 160 Stücke Rohbernstein von wenigen Millimetern bis etwa 15 Zentimetern Größe seien zwar als Sammlungsstücke auf Karteikarten erfasst gewesen. „Aber für eine wissenschaftliche Bearbeitung haben wir keine Hinweise gefunden“, erklärt er.

Damit waren bei Bernhard Bock, den Doktoranden Michael Weingardt, Daniel Tröger, dem amerikanischen Kollegen Brendon Boudinot und weiteren Kolleginnen und Kollegen Neugier und Forschungsdrang geweckt. „Wir waren gespannt, ob auch hier etwas Interessantes zu finden sei“, ergänzt Entomologe Tröger. Schließlich sei Bernstein berühmt dafür, so manchen überraschenden Einschluss von Pflanzen oder Tieren aus längst vergangener Zeit zu enthalten. „Zwar geht man davon aus, dass 90 Prozent der Bernsteine keine tierischen Inklusen aufweisen, aber immer wieder lassen sich spannende Entdeckungen machen“, so Tröger.

Doktorand Daniel Tröger zeigt die Abbildung einer neubeschriebenen Stachelkäferart, die in einem 40 Millionen Jahren alten Stück Bernstein entdeckt wurde und in der Ausstellung zu sehen ist.

Foto: Jens Meyer (Universität Jena)Mühevolle Handarbeit und High-Tech bringen Erstaunliches zutage

„Wir haben alles geschliffen, poliert und danach einige Stücke zerschnitten, um näher an bestimmte Inklusen heranzukommen“, erzählt Bock. Die Forschenden fanden unter anderem Bienen, Käfer, Ameisen und urzeitliche Termiten, die im Gänsemarsch unterwegs waren, als ein Tropfen Baumharz auf sie fiel. Um den Funden all ihre Geheimnisse zu entlocken, hat das Jenaer Team modernste Technologien und die Expertise von Forschenden mit Spezialkenntnissen über bestimmte Insektenarten genutzt. „So haben wir den Bernstein am Deutschen Elektronen-Synchrotron (DESY) in Hamburg per Micro-CT röntgen lassen“, erklärt Bernhard Bock.

Die dabei entstandenen Aufnahmen offenbaren erstaunliche Details der winzigen im Harz eingeschlossenen Lebewesen. So sind unter anderem die Facettenaugen der nur millimetergroßen Insekten und feinste Härchen an deren Beinen „glasklar“ zu erkennen. Zusätzlich erlauben die aus den Micro-CT-Daten gewonnenen 3D-Modelle eine digitale Sektion und exakte Vermessungen der Tiere. Solche Details ermöglichen eine exakte Art- oder Gattungszuschreibung der Funde. „So haben wir mit Hilfe des Kollegen Jan Batelka von der Universität Prag – ein ausgewiesener Experte für Stachelkäfer – eine neue Stachelkäferart in 40 Millionen Jahre altem Bernstein entdeckt“, berichtet Michael Weingardt.

Besondere Ehre für ehemaligen Kustos Dr. Dietrich von Knorre

Eine weitere Neuentdeckung ist den Forschenden in einem anderen Sammlungsstück gelungen. In einem Kopal, der vermutlich aus Ostafrika stammt, hat Weingardt eine nur 3,7 Millimeter kleine Staublaus einer bisher unbekannten Art entdeckt. „Ihre Flügel sind in besonderer Weise beschuppt“, erklärt er. Die vom Team beschriebene neue Art hat einen besonderen Namen erhalten: Sie ist nach dem langjährigen Kustos des Phyletischen Museums Dietrich v. Knorre benannt. „Damit wollen wir ihn ehren, denn ihm ist es zu danken, dass die kleine Bernstein-Sammlung überhaupt erhalten blieb“, erklärt Bernhard Bock.

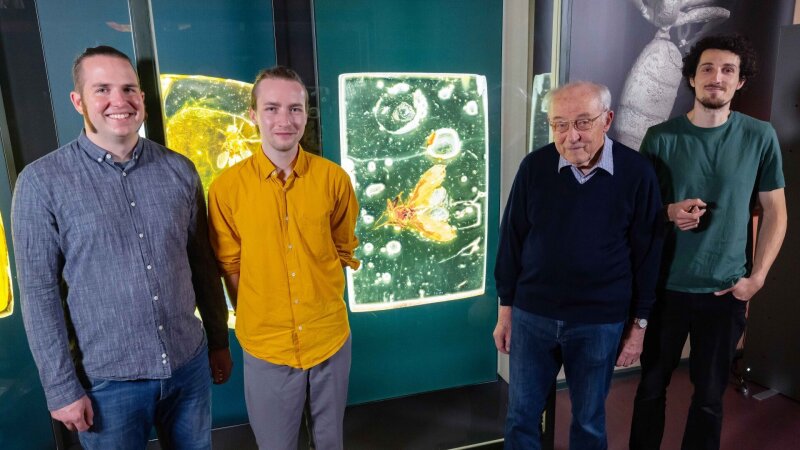

Der langjährige Kustos des Phyletischen Museums Dr. Dietrich von Knorre (2. v. r.), steht an der Seite von Bernhard Bock (r.) und den Doktoranden Michael Weingardt (2. v. l). und Daniel Tröger (l.).

Foto: Jens Meyer (Universität Jena)Jenaer untersuchen erstmalig Goethes Bernsteine

Die etwa anderthalbjährige Forschung an den Jenaer Bernsteinen führte Bock und seine Kollegen auch nach Weimar zu Thomas Schmuck, dem Kurator der naturwissenschaftlichen Sammlung Goethes. Goethe hatte im 19. Jahrhundert die Oberaufsicht der Weimarer und Jenaer Sammlungen und war selbst begeisterter Naturwissenschaftler und Sammler. Zudem besaß auch Goethe einige Bernsteine. „Wissenschaftlich untersucht hat er sie wohl nicht, denn jene 36 Stück Bernstein, die wir in einer Vitrine im Vorraum von Goethes Arbeitszimmer fanden, waren allesamt unbearbeitete, rohe Steine“, erzählt Daniel Tröger.

Ihre wissenschaftliche Bearbeitung haben nun die Jenaer in Kooperation mit der Klassik Stiftung Weimar übernommen – allerdings mit einer kleinen Herausforderung: Die Stücke durften nicht geschliffen oder poliert werden. „Dank des Zugangs zur Synchrotron-Röntgenanlage in Hamburg haben wir Inklusen in zwei der Goethe-Bernsteine entdeckt. In einem Stück verbarg sich eine Kriebelmücke, in einem anderen eine Trauermücke und eine sehr gut erhaltene Ameise“, erklärt Bock. Durch Kollege Brendon Boudinot konnte die Ameisenart identifiziert werden. Dank der 3D-Technik sichtbar gemachten Besonderheiten und Details der kleinen Ameise, die in dem Ostsee-Bernstein gefangen ist, ist dem Spezialisten eine genauere Beschreibung der Art ermöglicht worden. „Man sieht also, auch eine alte Sammlung, die fast 200 Jahre unbearbeitet lagert, kann für die Wissenschaft immer noch von Bedeutung sein“, fasst Bock zusammen.

Ausstellung kombiniert winzige Originale und 3D-Modelle

Dank High-Tech sind ab dem 9. November 2023 die gewonnenen Erkenntnisse über die Bernsteininsekten in der neuen Sonderausstellung im Phyletischen Museum visuell für jedermann erlebbar. Zum einen durch übergroße Fotografien und deren korrespondierende Originale. Zum anderen durch etwa 30 Zentimeter große Tiermodelle, die anhand der High-Tech-Aufnahmen im 3D-Drucker entstanden sind. Dafür hatten sich die Projektbeteiligten Unterstützung bei Jens Bliedtner und Toni Wille von der Ernst-Abbe-Hochschule Jena geholt. Und nicht zuletzt werden neben den goldig schimmernden Original-Bernsteinen der Jenaer Sammlung auch erstmalig die Goethe-Bernsteine der Öffentlichkeit präsentiert.

Sonderausstellung: „Electrum Mundi – Bernsteinwelten“ im Phyletischen Museum

Eröffnung: 9. November 2023, 18 Uhr, im großen Hörsaal, Erbertstraße 1

Öffnungszeiten: Di bis Fr jeweils 9 bis 17 Uhr, Sa und So jeweils 10 bis 16 Uhr, zwischen 13 und 14 Uhr kein Einlass