Unser Kursangebot

-

Koptisch

Eine Einführung in das Koptische wird bei entsprechender Nachfrage angeboten. Bitte wenden Sie sich bei Interesse an Prof. Dr. Ursula Ulrike Kaiser.

-

Anerkennungsmöglichkeiten

- Alle Sprachkurse können in vielen Studiengängen innerhalb von ASQ-Modulen belegt werden. Die Anmeldung erfolgt über den jeweiligen Studiengang in FriedolinExterner Link.

- Alle Sprachmodule können zudem als Zusatzmodule belegt werden. Die Anmeldung erfolgt hierzu über das Vorlesungsverzeichnis in FriedolinExterner Link.

Auf Voranfrage finden Kurse bei Prof. Dr. Ulrike Kaiser statt. Ein Einsteigerkurs kann bei Interesse im Sommersemester 2025 stattfinden.

Eine Übersicht über alle aktuell angebotenen Sprachkurse und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie in FriedolinExterner Link.

Was ist Koptisch?

-

Kurzvorstellung

Koptisch kommt von Arabisch qubti, das wiederum auf das Griechische αἰγύπτιος aigyptios zurückgeht. Bezeichnet wurde mit qubti aber nicht nur die Sprache Koptisch. Vielmehr wurden so auch die (zur Zeit der arabischen Eroberung Ägyptens weitgehend christlichen) Einwohner Ägyptens genannt. Nach wie vor verstehen sich heute die nicht-arabischstämmigen Ägypter als Kopten, obwohl sie längst Arabisch als Umgangssprache übernommen haben und Koptisch nur noch in kleineren Anteilen in der christlichen Liturgie vorkommt, aber nicht mehr aktiv gesprochen wird. Von Bedeutung ist Koptisch heute vor allem, weil viele Handschriften biblischer Texte und weitere frühchristlich relevante Schriften auf Koptisch erhalten sind. Manche, wie z.B. das für die frühe Jesusüberlieferung wichtige Thomasevangelium ist uns vollständig nur in seiner koptischen Übersetzung aus dem Griechischen bekannt. Koptische Originalliteratur stammt vor allem aus klösterlichen Kontexten.

-

Geschichte der Sprache

Koptisch löst um ca. 200 n.Chr. als letzte Stufe des Ägyptischen das zuvor gebrauchte Demotisch ab. In einer Zeit, in der auch in Ägypten Griechisch längst die wesentliche Geschäfts- und Verwaltungssprache ist, ersetzt Koptisch die demotischen Schriftzeichen durch Buchstaben des griechischen Alphabets, ergänzt um sechs (oder je nach Dialekt auch mehr) Sonderbuchstaben. Die Sprache selbst bleibt in ihrem Charakter damit Ägyptisch, das als eine eigene Sprachfamilie zugleich deutliche Ähnlichkeiten mit anderen semitischen und afrikanischen Sprachen aufweist. Aus dem Griechischen übernimmt das Koptische jedoch viele Lehnwörter. Typisch für die koptische Sprache sind viele dialektale Ausprägungen. Als eine Art Standard kann in früher Zeit das Sahidische gelten, in späteren Texten ist der bohairische Dialekt dominierend. Viele Texte weisen aber auch dialektale Mischformen auf. Mit der Ausbreitung der arabischen Sprache im Raum Ägyptens ab dem 7. Jahrhundert nimmt die Bedeutung des Koptischen als gesprochene Sprache ab. Heute begegnet es nur noch als Liturgiesprache im koptischen Gottesdienst.

Eine beträchtliche Anzahl der erhaltenen frühchristlichen Texte auf Koptisch sind Übersetzungen aus dem klassischen Griechischen, bei denen man immer wieder auf Merkmale der griechischen Sprache trifft. Um Koptisch zu lernen sind Grundkenntnisse des Griechischen daher hilfreich, vor allem aber die Freude daran, die ungewöhnliche Sprache und die Welt kennenzulernen, in der sie eine wichtige Rolle spielt(e).

-

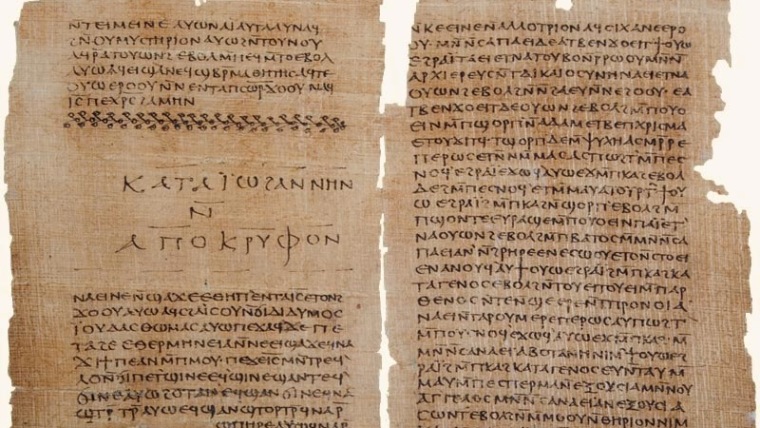

Nag-Hammadi-Codex VII (4. Jh.), p. 70: Ende der Schrift „Zweiter Logos des großen Seth“

Foto: NearEMPTiness (Wikimedia Commons) -

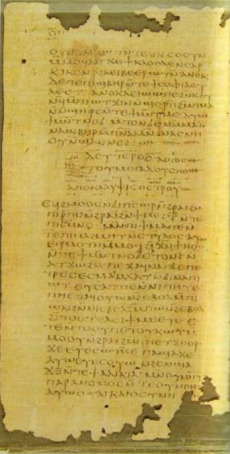

Codex Tchacos (4. Jh.), p. 32: Abschnitt aus dem „Evangelium des Judas“

Foto: Wolfgang Rieder (Wikimedia Commons) -

Koptisches Museum in Altkairo

Foto: Djehouty (Wikimedia Commons) -

Christus-Fresko aus dem St.-Jeremias-Kloster, Saqqara, Ägypten (6./7. Jh.), heute: Koptisches Museum Altkairo

Foto: Radosław Botev (CC BY 3.0 PL, via Wikimedia Commons)

Hier können Sie Koptisch studieren

Die angebotenen Einführungs- oder Lektürekurse stellen für die Studiengängen der Theologie, der Religionswissenschaft, der Altorientalistik und Arabistik (Wahlbereich) eine anregende Vertiefung und sinnvolle Ergänzung dar.

Ihr Ansprechpartner

Donnerstag 10:15 - 12 Uhr

Es finden keine Sprechzeiten am 06., 20. und 27. November 2025 statt.