Studentische Initiativen

-

DaZbetrifft: …: ALLE. Warum (angehende) Lehrkräfte interkulturelle (Kommunikations-)Kompetenzen ausbilden müssen und wie sie es erfolgreich schaffen können.

Projektleitung: Katja Köhler und Celina Bausewein

Foto: Katja Köhler/ Celina BauseweinAusgehend von der übergeordneten Fragestellung, warum Lehrkräfte aller Fächer und Schulformen interkulturelle Kompetenzen ausbilden müss(t)en, soll im Rahmen eines Workshop-Tages u.a. den Fragen vertiefend nachgegangen werden, was Internationalisierung auf Schul- und Unterrichtsebene bedeutet und welche Rolle das Erweiterungsstudium DaF/DaZ für den Auf- und Ausbau interkultureller Kompetenzen und der Internationalisierung angehender Lehrkräfte spielt. Neben wissenschaftlichen Gastvorträgen und Workshops von Personen aus der Praxis wird v.a. die studentische Perspektive im Fokus stehen: Studierenden des Drittfachs DaZ/DaF möchten wir die Möglichkeit geben – auf Augenhöhe von Studierenden für Studierende – angehenden Lehrkräften das Drittfach DaZ/DaF vorzustellen und von ihren Erfahrungen und Perspektiven zu berichten. Ziel ist es, angehenden Lehrkräften aller Fächer und Schulformen an der FSU Jena bereits während ihrer universitären Ausbildung eine vertiefte Beschäftigung mit interkulturellen Kompetenzen und Internationalisierung zu ermöglichen.

-

Photonics Toolkit (Python, Matlab, Mathematica, COMSOL)

Projektleitung Aathira Nandakumar Mooleparambil und Akshay Sunil Bhadage

Foto: Fraunhofer IOFViele M.Sc. Studierende der Photonik an der FSU Jena tun sich mit wichtigen Technologien wie Python, Matlab, Mathematica und COMSOL schwer, da sie unterschiedliche akademische Hintergründe haben. Dieser Mangel an Vertrautheit beeinträchtigt ihre Leistung bei Praktika, Forschungslaboren und Masterarbeiten. Um dieses Problem anzugehen, bietet unser Projekt eine wirksame Lösung: umfassende „Videovorlesungen“, die auf der Moodle-Plattform der Uni Jena gehostet werden und in denen diese Werkzeuge zusammen mit wichtigen Photoniktechniken (z. B. Modenanalyse, Strahlausbreitung) vorgestellt werden. Diese Initiative wird die Bereitschaft und Effizienz der Studierenden verbessern und die Belastung der Lehrkräfte verringern. Wir nutzen unsere Erfahrungen als Pädagogen und Videoeditoren mit unserer Website (advancedphysics.academy), Udemy-Kursen mit über 300 Studierenden und einem YouTube-Kanal und wollen diese kritische Lücke schließen und den akademischen Erfolg unserer Studierenden unterstützen.

-

Online-Examensmanager 2.0

Projektleiter Jonas Neubert

Foto: Jonas NeubertDas ALe-geförderte Projekt "Online-Examensmanager 2.0" einer studentischen Initiative am Fachbereich Rechtswissenschaft (FSU Jena) resultierte in einem innovativen Chatbot für die Examensvorbereitung. Ursprünglich als WebApp-Erweiterung geplant, bietet der Chatbot nun als eigenständiges Tool personalisierte, interaktive Auskünfte zu Terminen, Lernangeboten und digitalen Ressourcen. Er zeichnet sich durch Datenarmut und Kosteneffizienz aus. Die Fakultät übernimmt nachhaltig Betreuung und Kosten. Die Implementierung in Moodle/Webseite läuft, bald ist er für Studierende nutzbar (Stand: April 2025).

HierDieser Link erfordert eine Anmeldung finden Sie den Abschlussbericht des Projekts (mit URZ- Login).

-

Das Eneastheaterstück

Projektverantwortliche Lena Kirsch

Foto: Lena KirschDas Eneastheater ist eine studentische Inszenierung des Eneasromans Heinrichs von Veldeke in Zusammenarbeit mit dem Institut für Germanistische Literaturwissenschaft, das im Juni 2024 auf der Leuchtenburg bei Kahla aufgeführt wurde. Die Initiative entstand in einem ÄDL-I-Seminar im SoSe 2023 und überführt die Beschäftigung mit mittelalterlicher Literatur in den außeruniversitären Lernraum. Das Projekt begann mit den Proben ab März 2024 und beinhaltete neben wöchentlichen Proben auch ein Probenwochenende. Während des Prozesses setzten wir uns mit der Frage auseinander, wie der antike, im Mittelalter bearbeitete Stoff um den Trojaner Aeneas heute zeitgemäß auf die Bühne gebracht werden kann. Requisiten, Kostüme und angemessene Darstellungsweisen sind dabei genauso Thema wie die Vermittlung von Mittelhochdeutsch an ein zeitgenössisches Publikum. Das Projekt fokussiert auf semester- und fächerübergreifendes sowie gemeinschaftliches Arbeiten, das im normalen universitären Alltag nicht gegeben ist.

HierDieser Link erfordert eine Anmeldung finden Sie den Abschlussbericht des Projekts (mit URZ- Login).

-

Bildungs- und Chancengleichheit im universitären Kontext

Projektleiter Lukas Tran

Foto: Lukas TranDie Vortragsreihe Bildungsungleichheiten bot allen Universitätsangehörigen die Möglichkeit, sich vertieft mit dem Thema Bildungsbenachteiligung und Chancengleichheit auseinanderzusetzen. In fünf Veranstaltungen, verteilt auf das Sommersemester 2023 und das Wintersemester 2023/2024, wurden verschiedene Aspekte der Thematik Bildungsungleichheiten beleuchtet. Dazu referierten Expert*innen und Nachwuchswissenschaftler*innen zu Themen wie „Elite und Exzellenz im Hochschulsystem“, „Gerechtigkeit in Bildungskontexten“ oder auch zum internationalen Umgang mit Ungleichheiten an Hochschulen. Ziel war es zum einen, innerhalb der Studierendenschaft vertiefte Möglichkeiten zur kritischen Auseinandersetzung zu bieten, zum anderen aber auch, Studierende, die sich nicht im Rahmen ihres Curriculums mit dem Thema beschäftigen, für das Thema zu sensibilisieren.

Den entsprechenden Flyer zur Veranstaltungsreihe finden Sie hier.Dieser Link erfordert eine Anmeldung

HierDieser Link erfordert eine Anmeldung finden Sie den Abschlussbericht des Projekts (mit URZ- Login).

-

Tagesseminare Erlebnis- und Naturpädagogik und BNE (Bildung für nachhaltige Entwicklung)

Projektleiterin Elisa Topa

Foto: Elisa TopaIm Rahmen des Projektes erhielten Studierende der Erziehungswissenschaft und des Lehramts die Möglichkeit, an einem intensiven Seminarwochenende Grundlagen der Natur- und Erlebnispädagogik sowie BNE theoretisch und praktisch zu erlernen. Die Seminarstätte, das Naturerlebnishaus Leutratal, bot dabei eine naturnahe Lernumgebung. Die Vermittlung der Inhalte erfolgte durch einen Bildungsreferenten der Naturschutzjugend Thüringen. Mit ihren eigenen pädagogischen Vorerfahrungen trugen die Studierenden auf vielfältige Weise zur Ausgestaltung des Seminars bei. Weiterhin konnten aus dem finalen Projekt-Think-Tank verschiedene Anregungen für die eigene Praxis mitgenommen werden.

HierDieser Link erfordert eine Anmeldung finden Sie den Abschlussbericht des Projekts (mit URZ- Login).

-

Online-Examensmanager

Projektleiter Jonas Neubert

Foto: Jonas NeubertDie studentische Initiative am Fachbereich Rechtswissenschaft der Friedrich-Schiller-

Universität Jena hat ein Projekt entwickelt, das ursprünglich als WebApp geplant war. Statt

dessen wurde ein Chatbot erstellt, der Studierenden bei Fragen zur Examensvorbereitung

hilft und unterstützt. Der Chatbot bietet individuelle Informationen zu Veranstaltungen,

digitalen Tools und Lernangeboten.HierDieser Link erfordert eine Anmeldung finden Sie den Abschlussbericht des Projekts (mit URZ- Login).

-

Gesundheitsversorgung marginalisierter Patient*innengruppen

Logo der Hochschulgruppe IPPNW/KritMed

Foto: IPPNW/KritMedIm Studium der Humanmedizin bleibt oft wenig Zeit sich mit den Herausforderungen in der Versorgung von marginalisierten Patient*innengruppen zu beschäftigen. Diese Menschen begegnen zukünftigen Ärzt*innen jedoch häufig im klinischen Alltag.

Diese Lücke wollten wir, die Hochschulgruppe IPPNW/KritMedsJena mit unserem Kernziel, das Kerncurriculum des Humanmedizinstudium kritisch zu hinterfragen, mit der Veranstaltungsreihe „Gesundheitsversorgung marginalisierter Patient*innengruppen“ schließen. Dafür wurden im

Wintersemester 2022/2023 sechs Seminare mit Themen zum Umgang mit Patient*innen aus folgenden Gruppen besprochen: BIPOC, Menschen mit Behinderungen, Menschen mit Suchterkrankungen, Menschen mit unklarem Sozialversicherungsstatus, Menschen mit Transidentitäten und die Kommunikation mit Menschen mit geringer Bildungskompetenz.

Ziel dieser Veranstaltungsreihe war es Gesprächsstrategien für den Umgang mit den genannten Patient*innengruppen zu finden, die eigenen Vorurteile und Privilegien in Bezug auf deren Gesundheitsversorgung zu reflektieren, sowie ein Problembewusstsein für die medizinische Unterversorgung zu erlangen.HierDieser Link erfordert eine Anmeldung finden Sie den Abschlussbericht des Projekts (mit URZ- Login).

-

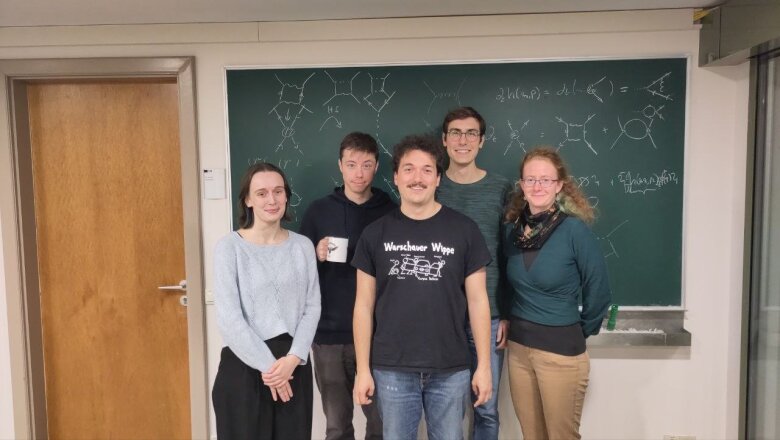

Paper-Club – ein Literaturclub zur Förderung des interdisziplinären Denkens

Projektleiterin Madeleine Kündgen

Foto: Madeleine KündgenInterdisziplinärer Austausch wird immer wichtiger, doch es gibt kaum Möglichkeiten fachübergreifendes Denken zu lernen bzw. zu fördern. Deshalb wurde der Paper-Club gegründet.

Das Konzept besteht darin, dass die Treffen von stetig wechselnden Moderator*innen geleitet werden, die im Voraus ein Paper bekanntgeben. Das Treffen selbst dient nicht dem Üben von Präsentationsfähigkeiten, sondern soll interdisziplinäre Diskussionen ermöglichen. Hierzu fasst der/die Moderator*in das Paper kurz zusammen und leitet mit geschickt gestellten Fragen in eine Diskussion ein.

Durch teilnehmende Studierende der verschiedensten Universitäten und unterschiedlichster Fachrichtungen wird ein interdisziplinärer Austausch gefördert. Für eine möglichst inklusive Wissenschaftskommunikation sind die Teilnehmenden zudem von einer Genderbeauftragten unterstützt worden.

Bei Interesse würde ich mich über eine E-Mail freuen: paper-club@mail.deHierDieser Link erfordert eine Anmeldung finden Sie den Abschlussbericht des Projekts (mit URZ-Login).

-

ASA – Akademisches Schreiben mit App

Team des Projekts mit Projektleitung Friederike Andrees und Björn Karg (rechts)

Foto: Pia SteinbrückerDas von der Ale geförderte Projekt ASA hatte das Ziel, die Entwicklung einer App für das wissenschaftliche Schreiben voranzutreiben. Die App soll Studierende bei der Planung und Umsetzung von Seminar- und Abschlussarbeiten unterstützen. Dafür bietet sie unterschiedliche Tools, wie Zeitpläne, Arbeitsjournale und Anleitungen zu Schreibübungen. Darüber hinaus verweist sie auf universitätsinterne Anlaufstellen wie das Schreibzentrum und bewirbt bereits bestehende Materialien zur Selbsthilfe.

HierDieser Link erfordert eine Anmeldung finden Sie den Abschlussbericht des Projekts (mit URZ-Login).

-

Online-Tagung "Diversitätssensible sexuelle Bildung in Biologieunterricht und -didaktik" 02.09.-04.09.2021

Projektverantwortliche: Anne-Kathrin Ballhaus und Louise Fahrenkamp

Foto: Anne-Kathrin Ballhaus und Louise FahrenkampIn der dreitägigen Online-Tagung zum Thema “Diversitätssensible sexuelle Bildung in Biologieunterricht und -didaktik“ wurden aktuelle Perspektiven diskutiert und Grundlagen vermittelt. Sexuelle Bildung ist im Biologieunterricht sowohl Inhalt (“Sexualerziehung”) als auch permanente fach- und institutionsübergreifende Aufgabe in der Arbeit mit jungen Menschen. Diversitätssensibilität, also der anerkennende und wertschätzende Umgang mit Vielfalt (u.a. Geschlecht, sexuelle Orientierung, Sprache), stellt für Biologielehrkräfte eine zentrale Kompetenz dar, um Bildungs- und Identitätsentwicklungsprozesse Heranwachsender bestmöglich unterstützen und dem inklusiven Bildungsanspruch gerecht werden zu können.

In der Biologiedidaktik verankert, war die Tagung jedoch explizit inter- und transdisziplinär ausgerichtet. Es fanden inhaltliche Workshops statt und es wurden Räume geöffnet, sich zu vernetzen und Gedanken gemeinsam weiterzuentwickeln. Um Theorie und Praxis zusammenzubringen, waren Studierende und Auszubildende, deren Ausbildner*innen aller Phasen und Berufstätige aller Disziplinen der Kinder- und Jugendarbeit und -bildung herzlich eingeladen.Hier [PDF, 13 MB]Dieser Link erfordert eine Anmeldung finden Sie den Abschlussbericht des Projekts (mit URZ-Login).

-

Lehrveranstaltung Digitalisierung

Projektverantwortliche: Hannah Bayer

Foto: Hannah BayerZiel des Projektes war das kompetenzrelevante Erlernen von Digitalisierung auf fotografischer Ebene unter Berücksichtigung kulturwissenschaftlicher und museologischer Richtlinien.

Die Sammlungen der FSU Jena stellten den Teilnehmenden spektakuläre Objekte zur Digitalisierung zur Verfügung. Das Hauptaugenmerk des Seminars lag auf dem Erlernen standarisierter Digitalisierungsvorgänge. In einem anknüpfenden Onlineseminar wurde der generelle Umgang mit Adobe Programmen erläutert.Wie von vorne herein geplant, stand der interdisziplinäre Charakter der Veranstaltung im Vordergrund. So sollte das Projekt eine Mischung aus praktischem Arbeiten sowie Vorträgen zwei externer Referenten sein, die in ihren Vorträgen auf die Geschichte, die theoretischen und praktischen Grundlagen, sowie auf mögliche Perspektiven der Objektdigitalisierung eingingen.

Eines der Highlights war die Zusammenarbeit mit der Sammlungsbeauftragten für das Format „Objekt des Monats“ im Sammlungsportal (sammlungen.uni-jena.deExterner Link). Wir freuten uns sehr Digitalisate für den Monat November 2021 und den Monat Januar 2022 stellen zu dürfen.Hier [PDF, 391 MB]Dieser Link erfordert eine Anmeldung finden Sie den Abschlussbericht des Projekts (mit URZ- Login).

-

Stand Up & Present – an interdisciplinary journal club

Projektverantwortliche: Ahmad Shana'ah und Micha Banz

Foto: Ahmad Shana'ah und Micha BanzIn dieser studentischen Initiative haben sich Studierende der Humanmedizin sowie des Masterstudiengangs Molecular Medicine zusammengefunden, um einen interdisziplinären Journal Club zu gründen. Hier wurden im Verlauf eines Semesters an mehreren Terminen sowohl Artikel aus wissenschaftlichen Fachzeitschriften als auch Daten aus den eigenen Forschungsprojekten präsentiert. Die Veranstaltungen wurden dynamisch dem Infektionsgeschehen angepasst und fanden somit teils digital, teils in persona in einem Seminarraum der Uni statt.

Umrahmt wurde die Veranstaltungsreihe mit einem Kick-Off-Event, zu dem wir Juniorprofessor Adrian Press als Dozenten gewinnen konnten und einem Abschlussseminar, in dem wir durch eine professionelle Stimm- und Sprechtrainerin den endgültigen Impuls zur Selbstoptimierung in Sachen Ausdrucksstärke und Artikulation gewinnen durften.

Durch einen selbst entworfenen, digitalen Feedbackbogen war es uns möglich eine

quantifizierbare Entwicklung der technischen wie praktischen Präsentationsfähigkeiten aller Teilnehmenden aufzuzeichnen und am Ende auszuwerten.Hier [PDF, 293 KB]Dieser Link erfordert eine Anmeldung finden Sie den Abschlussbericht des Projekts (mit URZ- Login).

-

Fehlerkultur – Durch Fehlerkultur zum Erfolg

Projektverantwortliche: Christina Sygulla und Alexandra Peupelmann

Foto: Christina Sygulla und Alexandra PeupelmannFehler gehören zum lebenslangen Lernen dazu. Wie mit diesen Fehlern jedoch umgegangen wird, beeinflusst die Lernerfahrung und zukünftige Herangehensweise. Das Projekt „Fehlerkultur“ hatte zum Ziel, eine Arbeitsgruppe aus ehrenamtlichen Studierenden aufzubauen. Die Rekrutierung sollte durch virtuelle Informationsveranstaltungen erfolgen, verbunden mit einer begleitenden Einarbeitung in das Thema. Nach erfolgreichem Onboarding soll die Arbeitsgruppe fachübergreifende Workshops zum Thema „Fehlerkultur – Umgang mit Fehlern” an interessierte Studierende in den kommenden Semestern anbieten. Die Workshops haben zum Ziel: den individuellen Umgang mit Fehlern zu reflektieren und eine Plattform zum Austausch dieser Erfahrungen zu bieten, um so die gemachten Lernerfahrungen den Studierenden aufzuzeigen und dieses Tabu-Thema des Fehlermachens und Scheiterns zu „entmachten“.

Weitere Informationen zur studentischen Initiative: https://www.fehlerkultur.uni-jena.de.

Hier [PDF, 4 MB]Dieser Link erfordert eine Anmeldung finden Sie den Abschlussbericht des Projekts (mit URZ-Login).

-

Praktikumswebseite für DaF/DaZ-Studierende

Projektverantwortliche: Zichun Huang, Leonie Rotsche, Sahibe Muslumzade und Jana Dix

Foto: Zichun HuangDurch das Projekt „Praktikumswebseite für DaF/DaZ-Studierende“ wird Bachelor- und

Masterstudierenden der Auslandsgermanistik (DaF/DaZ) die Suche nach

Praktikumsmöglichkeiten erleichtert. Um stundenlanges Recherchieren in den Weiten des

Internets zu verhindern, haben wir uns dazu entschlossen einen Moodle-Raum zu möglichen weltweiten Praktikumsinstituten ins Leben zu rufen. In diesem wird den Studierenden eine nach Kontinenten und Ländern unterteilte Übersicht verschiedener Praktikumsarten und -orten präsentiert. Hat man sich für eine Einrichtung entschieden, klickt man diese an und bekommt dann konkrete Informationen (wie z.B. Rahmenbedingungen des Praktikums, Lage, Webseite) über die Praktikumsstelle sowie Informationen über den Ansprechpartner, wodurch eine möglichst schnelle und direkte Kontaktaufnahme ermöglicht wird. Des Weiteren findet man allgemeine Informationen über Fördermöglichkeiten und eine FAQ-Sektion, die einem alle noch offenen Fragen über ein Praktikum beantwortet.Hier [PDF, 794 KB]Dieser Link erfordert eine Anmeldung finden Sie den Abschlussbericht des Projekts (mit URZ-Login).

-

"In der Einheit getrennt – 30 Jahre nach der Wiedervereinigung." Eine Veranstaltungsreihe

Projektverantwortliche: Team um Lisa Gersdorf

Foto: Max GräßnerDreißig Jahre nach der deutsch-deutschen Wiedervereinigung spüren wir es innerhalb der Gesellschaft allgemein, aber auch an der Universität im Besonderen: „Einheitsdeutsche“ sind wir noch nicht. Viele fühlen sich immer noch als „Ossi“ oder „Wessi“ und verurteilen den jeweils anderen als „Jammerossi“ oder „Besserwessi“. Dieses „Wir“ und die „Anderen“ ist noch heute ein deutsch-deutsches Problem, dem sich auch die nachgeborene Generation ausgesetzt fühlt. Durch unsere Veranstaltungsreihe strebten wir eine Sensibilisierung der mentalen Spaltung an. Innerhalb dieser kamen Personen verschiedener Generationen, die an der Universität studieren, lehren oder arbeiten, aus alten und neuen Bundesländern, zusammen und konnten sich über eigene Erfahrungen, Werte und Wünsche austauschen. Aktive Arbeit in Form von Gesprächen und ein Aufeinanderzugehen sind auch in Zukunft noch notwendig, um Vorurteilen und Missverständnissen zwischen Ost- und Westdeutschen (auch in der nachgeborenen Generation) entgegenzutreten.

Hier [PDF, 3 MB]Dieser Link erfordert eine Anmeldung finden Sie den Abschlussbericht des Projekts (mit URZ-Login).

-

Mit Methoden der Drama- und Erzählpädagogik Fremdsprachen lernen

Projektverantwortliche: Alexandra Treder und Sora Meyberg

Foto: José Adolfo Carril PaniaguaDurch den Einsatz von Methoden aus der Drama- und Erzählpädagogik im Fremdsprachenunterricht können kommunikative Handlungsfähigkeit, interkulturelle Kompetenz sowie ganzheitliche und kreative Lernprozesse gefördert werden. Im Studiengang Deutsch als Fremd- und Zweitsprache findet die Auseinandersetzung mit didaktisch-methodischen Konzepten der Drama- und Erzählpädagogik bislang nur theoretisch statt. Durch einen Workshop wurde Studierenden an zwei Terminen im Sommersemester 2021 die Möglichkeit gegeben, Spiele und Methoden aus der Drama- und Erzählpädagogik praktisch anzuwenden sowie deren Einsatzmöglichkeiten im Unterrichtskontext zu reflektieren. Der Workshop wurde von der professionellen Theater- und Erzählpädagogin Maria Carmela Marinelli angeleitet, die außerdem einen Schwerpunkt des Workshops auf die Vermittlung von Methoden des mehrsprachigen Erzählens legte. Mit diesem Impuls zur Förderung der Mehrsprachigkeit bot der Workshop weitere Anknüpfungspunkte an ein breites Spektrum zentraler Thematiken im DaF/Z Studiengang.

Hier [pdf, 24 mb]Dieser Link erfordert eine Anmeldung finden Sie den Abschlussbericht des Projekts (mit URZ-Login).

-

"Diskriminierung begegnen - Vielfalt gestalten" – Veranstaltungsreihe von und für Studierende und Interessierte

Projektverantwortliche: Team um Alexandra Treder

Foto: PrivatDie Online-Tagung richtete sich an Studierende und Dozierende in Bildungsstudiengängen sowie Interessierte. Wir fassen Diskriminierung als etwas, das jede und jeden betrifft. Angehende DaF/DaZ-Lehrende unterrichten nicht "nur" Deutsch, sondern sprechen, z. B. im Rahmen von Integrationskursen, mit den Teilnehmenden auch über gesellschaftliche, politische und historische Fragen. Daher suchten wir nach Antworten auf die Frage, wie man - sowohl privat als auch in professionellen, d.h. in unserem Fall Lehr-Lern-Kontexten - miteinander über strittige Themen sprechen kann, dabei wertschätzend und kultursensibel bleibt und gleichzeitig seine Position vertritt. In Workshops, Vorträgen und Diskussionsrunden mit Referierenden aus Wissenschaft und Praxis wurden Möglichkeiten zur Beantwortung dieser Frage aufgezeigt und gemeinsam mit den Teilnehmenden Strategien entwickelt, wie mit Diskriminierung und Vielfalt umgegangen werden kann, um ein friedliches Zusammenleben in einer diversen Gesellschaft zu ermöglichen.

Hier [PDF, 4 MB]Dieser Link erfordert eine Anmeldung finden Sie den Abschlussbericht des Projekts (mit URZ-Login).

-

Automatisierung von Programmierübung

Projektverantwortlicher: Roman Wanusch

Programmierübungen werden an der FSU Jena weitestgehend manuell eingereicht und korrigiert. Eine Automatisierung der Korrektur wäre wünschenswert, um die

Rückmeldefrequenz zu erhöhen und einen differenzierteren Unterricht zu ermöglichen. Bei den verfügbaren Technologien bestehen Unklarheiten bezüglich ihrer Passfähigkeit, Flexibilität und langfristigen Kontrollierbarkeit. Mit diesem Projekt wurden geeignete Systeme betrachtet, eines ausgewählt und beispielhaft für die Veranstaltung “Strukturiertes Programmieren” implementiert und getestet. Bei der Auswahl der Plattformen wurde darauf geachtet, dass sie möglichst offen ist, was durch die Verwendung einer quelloffene Software, einem eigenen Server und eigenen Übungsinhalten erreicht wurde. Im Ergebnis wurde gezeigt, dass eine selbstkontrollierte, in unsere Moodle-Umgebung integrierte technische Lösung möglich ist. Empfehlungen für die Weiterentwicklung der Automatisierung von Programmierausbildung werden gegeben.Hier [PDF, 439 KB]Dieser Link erfordert eine Anmeldung finden Sie den Abschlussbericht des Projekts (mit URZ-Login).

-

Begleitung Studieneingangsphase

Projektverantwortliche: Tjorben Matthes, Katharina Wölfl und Georg Schwartz

Foto: Tjorben MatthesSich gut im Studium und im Uni-Alltag zurechtzufinden gehört zu den ersten großen Herausforderungen des Studienbeginns. In vielen Fällen gelingt dies, doch verliert die Fakultät gewöhnlich einen merkbaren Anteil an Studierenden, besonders an Lehramtsstudierenden und an Studentinnen.

Um Abbrecherquoten zu verringern und die Studierenden langfristig an die Fakultät zu binden, wurde hier ein großangelegtes Begleitprogramm für den Studieneinstieg vorgestellt. Dabei werden die Studienanfänger von den Studieneinführungstagen an in kleinen Gruppen von studentischen und professoralen Mentoren betreut, die als Ansprechpartner sowohl bei fachlichen Fragen als auch als private Bezugsperson zur Verfügung stehen.

Zudem wurde, wie bereits im letzten Jahr, zum Ende des Wintersemesters (24. bis 26. Januar 2020) ein Klausurvorbereitungswochenende für Studierende im ersten Semester angeboten.Hier [pdf, 16 mb]Dieser Link erfordert eine Anmeldung finden Sie den Abschlussbericht des Projekts (mit URZ-Login).

-

Vorlesungsreihe "Fußnoten der Psychologie"

Projektverantwortliche: Team um Lea Stegmann

Foto: Lea StegmannIm Wintersemester 2019/2020 rückten an sechs verschiedenen Terminen Randgebiete der Psychologie in den Fokus, beispielsweise Umweltpsychologie oder Kultur- und migrationssensible Psychotherapie. Obgleich der Aktualität und gesellschaftspolitischen Relevanz dieser Thematiken, finden sie im Studium der Psychologie kaum Erwähnung. Im Rahmen der Vorlesungsreihe „Fußnoten der Psychologie“ sollten die Themengebiete beleuchtet und intensiv diskutiert werden. Ziel war es durch informative und interaktiv gestaltete Abende Wissen zu vermitteln, Neugierde zu wecken und eine kritische Auseinandersetzung mit den Themen anzuregen. Gestaltet wurden die Veranstaltungen von Wissenschaftler*innen und Fachkräften aus der Praxis, welche mit einem Vortrag, einem Workshop oder einer Podiumsdiskussion einen Einblick in die Forschung und Praxis bieten. Unter Betonung des interdisziplinären Charakters der Thematiken richteten sich die Veranstaltungen an Studierende aller Fachrichtungen.

Hier [pdf, 769 kb]Dieser Link erfordert eine Anmeldung finden Sie den Abschlussbericht des Projekts (mit URZ-Login).

-

Refugee Law Clinic Jena - clinical legal education

Logo der Refugee Law Clinic Jena

Grafik: Refugee Law Clinic JenaDie RLC Jena wurde 2016 von Studierenden der FSU gegründet. Wir bieten mehrfach wöchentlich eine offene Sprechstunde für Geflüchtete an. Daneben organisieren wir jährlich ein Ausbildungsprogramm im Asyl- und Aufenthaltsrecht. KommilitonInnen, die daran erfolgreich teilgenommen haben, können dann nach einer Hospitationsphase als Beratende bei uns einsteigen. Entsprechend der Idee der clinical-legal-education möchten wir unseren KommilitonInnen so die Möglichkeit eröffnen, das theoretische Studium durch praktische Tätigkeit zu ergänzen. Gleichzeitig möchten wir einen Beitrag zum effektiven Zugang zu (Menschen)Rechten leisten und durch ein niedrigschwelliges Angebot Menschen in einer oftmals besonders prekären Situation unterstützen. Dabei stehen wir in engem Kontakt zu auf Migrationsrecht spezialisierten VolljuristInnen, die uns fachlichen Beirat leisten.

Hier [pdf, 2 mb]Dieser Link erfordert eine Anmeldung finden Sie den Abschlussbericht des Projekts (mit URZ-Login)

-

Implementation of in-class on-line quizzes

Projektverantwortliche: Aleksandr Kazakov und Anna Zherdeva (Studierende im M.Sc. Economics)

Das Projekt bezog sich auf wissenschaftlich erprobte Lernstrategien, die den Lernprozess verbessern, wie z. B. räumliches Abrufen, verschachteltes Üben, generatives Lernen und Selbstbeurteilung.

Das Projekt befasste sich mit der Implementierung dieser Strategien in den Lernprozess in der Klasse: In ausgewählten Kursen soll die Beteiligung der Studierenden durch ein kurzes Quiz zu Beginn jeder Vorlesung erhöht werden. Die Fragen zielen darauf ab, den Inhalt der vorangegangenen Vorlesung zu rekapitulieren sowie Brücken zu nachfolgenden Themen und Anwendungsbereichen zu schlagen. Die Quizfragen werden mit Hilfe von Online-Quizdiensten wie Moodle durchgeführt. Die Ergebnisse werden ein regelmäßiges Feedback über den Lernfortschritt liefern.

Das Projekt entspricht den Zielen des Arbeitskreises Neue Medien in der Lehre der Fakultät und wurde in enger Absprache durchgeführt.

Laufzeit: Oktober 2018 bis September 2019

Hier [pdf, 799 kb]Dieser Link erfordert eine Anmeldung finden Sie den Abschlussbericht des Projekts (mit URZ-Login).

-

Klausurvorbereitungswochenende

Projektverantwortliche: Tjorben Matthes, Katharina Wölfl und Georg Schwartz

Foto: Anna Katharina WölflZum Ende des Wintersemesters (25. bis 27. Januar 2019) organisierte der Fachschaftsrat der Physikalisch-Astronomischen Fakultät ein Klausurvorbereitungswochenende für Erstsemester-Studenten. Dazu fuhren etwa 50 Studenten mit zehn Tutoren nach Bad Sulza, um drei Tage lang für die anstehenden Klausuren zu lernen. Dieses Projekt dient dazu, den Studieneinstieg zu begleiten und zu unterstützen.

Den teilnehmenden Studenten aus dem ersten Semester wurde eine optimale Lernumgebung geboten: Gruppenräume zum Arbeiten, ein großer Aufgabenpool, Kommilitonen, die für die gleichen Fächer lernen, und schließlich Tutoren aus höheren Semestern, die für Fragen zur Verfügung stehen und Tutorien halten. Zudem fanden zwischendurch kurze mündliche Zwischenprüfungen statt, durch die die Studenten eine individuelle Rückmeldung zu ihrem Lernfortschritt erhielten. Am letzten Tag konnten Probeklausuren in den einzelnen Fächern geschrieben werden, um so die echte Prüfungssituation zu simulieren.

Laufzeit: Januar 2019 bis September 2019

Hier [pdf, 22 mb]Dieser Link erfordert eine Anmeldung finden Sie den Abschlussbericht des Projekts (mit URZ-Login).

Studentische Initiativen PLUS

-

Refugee Law Clinic Jena – Organisation der Ausbildung zur ehrenamtlichen Rechtsberatung

Logo der Refugee Law Clinic Jena

Grafik: Refugee Law Clinic JenaDer Refugee Law Clinic Jena e.V. ist ein gemeinnütziger, von Studierenden organisierter Verein, der sich für die rechtliche Unterstützung von Geflüchteten einsetzt. Als einzige Einrichtung dieser Art in Thüringen nimmt die Refugee Law Clinic eine zentrale Rolle bei der Beratung von Migrant:innen sowie Asylsuchenden ein. Im Mittelpunkt der Arbeit steht das Asyl- und Migrationsrecht, wobei der Verein nicht nur wöchentlich eine kostenlose dreistündige Sprechstunde anbietet, sondern auch per E-Mail und Telefon rechtliche Hilfestellung leistet.

Besonderen Wert legt die Refugee Law Clinic Jena auf die Ausbildung und kontinuierliche Qualifizierung ihrer ehrenamtlichen Berater:innen. Neben einem fundierten Schulungsprogramm im Bereich des Asyl- und Aufenthaltsrechts werden praktische Einblicke durch Beratungssimulationen, Hospitationen sowie juristische und psychologische Supervision ermöglicht. Dieses Konzept gewährleistet nicht nur den Fortbestand der Vereinsarbeit, sondern fördert auch die Weitergabe von Wissen an andere Organisationen und Netzwerke.

Die enge Zusammenarbeit mit erfahrenen Volljurist:innen sichert die hohe Qualität der Beratungsangebote und Ausbildungsinhalte. Die Förderung durch die ALe ist hierbei von besonderer Bedeutung, da sie es ermöglicht, den erheblichen organisatorischen Aufwand der Ausbildungsstruktur durch zusätzliche personelle Ressourcen effizient zu bewältigen. Damit trägt die Refugee Law Clinic Jena wesentlich zur Unterstützung Geflüchteter in der Region bei und füllt eine wichtige Lücke in der thüringischen Beratungslandschaft. -

Klausurvorbereitungswochenende PAF 2024

Projektteam: Lara Henkel, Julio Virrueta, Ole Fröhlich, Adrian Minnich, Katharina Wölfl

Foto: Julio VirruetaDas Klausurvorbereitungswochenende (KlaVoWo) der Physikalisch-Astronomischen Fakultät (PAF), organisiert vom Fachschaftsrat (FSR), ist seit sieben Jahren eine zentrale Unterstützung für Studierende im ersten Fachsemester der Physik, des Lehramts und der Materialwissenschaften. Ziel des Wochenendes ist es, den Studieneinstieg zu erleichtern und die hohen Abbruchquoten im ersten Semester, die bei etwa 30-40 % liegen, zu senken. Viele Studierende haben Schwierigkeiten, sich in der Universität zurechtzufinden, da sich das Lernen und die Anforderungen im Vergleich zur Schule stark unterscheiden. Ein Hauptproblem ist der hohe Eigenverantwortungsgrad und die gesteigerte Komplexität bzw. Menge des Lernstoffs.

Das KlaVoWo soll in der Jugendherberge Bad Sulza stattfinden, deren isolierte Lage optimale Bedingungen für eine konzentrierte Lernatmosphäre schafft. Dort bearbeiten die Studierenden anspruchsvolle Aufgaben in Eigen- und Gruppenarbeit und bekommen Unterstützung von fachkundigen Tutor:innen. Diese geben nicht nur fachliche Hilfestellung, sondern bieten auch Motivation und Orientierung. Die Teilnahme hilft den Studierenden, sich intensiv mit dem Stoff des ersten Semesters auseinanderzusetzen und sich mit der für Universitätsprüfungen notwendigen Lernweise vertraut zu machen.

Ein zentrales Element des Wochenendes ist die Probeklausur, die die Studierenden am Ende absolvieren. Diese Klausur simuliert eine echte Prüfungssituation und ermöglicht es den Teilnehmenden, ihr Wissen unter realistischen Bedingungen zu testen. Das gibt ihnen wertvolle Einblicke in den Prüfungsprozess und hilft, Prüfungsängste abzubauen.

-

Refugee Law Clinic Jena - Service Learning im Asyl- und Aufenthaltsrecht

Logo der Refugee Law Clinic Jena

Grafik: Refugee Law Clinic JenaDer gemeinnützige Refugee Law Clinic Jena e.V. ist ein studentisch organisierter Verein zur Rechtsberatung für Geflüchtete. Unser Fokus liegt auf dem Asyl- und Migrationsrecht. Wir unterstützen Migrant:innen und - insbesondere Asylsuchende und Geflüchtete - in rechtlichen Fragestellungen per Mail- und Telefonberatung, aber auch in einer wöchentlich angebotenen dreistündigen kostenlosen Sprechstunde. Parallel dazu bietet der Verein ein Ausbildungsprogramm zur Wissensvermittlung im Asyl- und Aufenthaltsrecht für ehrenamtliche Berater:innen. Dieses theoretische Ausbildungsprogramm wird durch praktische Beratungssimulationen, Hospitationen, psychologischen, wie auch juristischen Supervisionen ergänzt. Dadurch kann der Weiterbestand der Vereinsarbeit durch kontinuierlichen Zuwachs an Beratenden gesichert werden. Gleichzeitig wird so Wissen an Personen weitergegeben, die es in anderen Organisationen anwenden können. Das Ausbildungsprogramm und die Beratungen finden in enger Zusammenarbeit mit Volljurist:innen statt. Dank der Förderung der ALe kann der organisatorische Aufwand, den die Ausbildung mit sich bringt, personell unterstützt werden.

-

KlausurVorbereitungsWochenende (KlaVoWo) des FSR Mathematik

Projektleiter Niklas Menge

Foto: Niklas MengeUm die Studierenden des ersten Semesters im Fachbereich Mathematik dabei zu unterstützen, den Übergang von Schul- zu Hochschulmathematik zu meistern, veranstaltet der FSR Mathematik seit 2016 das Klausurvorbereitungswochenende (kurz KlaVoWo), bei dem TutorInnen aus höheren Semestern die Erstsemester bei der Klausurvorbereitung unterstützen. Dabei werden mittels in den letzten Jahren entwickelter Karten für das Fach Mathematik wichtige Lernstrategien und fachliche Kompetenzen eingeübt und gefestigt. Dies geschieht nach Möglichkeit in Gruppen. Über das Wochenende verteilt werden außerdem Materialien zur Unterstützung der Organisation des eigenen Lernens eingeführt und angewendet.

Zudem wird den Studierenden während des Wochenendes ein Lernentwicklungsgespräch angeboten, in dem sie dabei unterstützt werden, ihren eigenen Lernstand zu reflektieren. Am Ende des Wochenendes kann zusätzlich noch eine Probeklausur unter möglichst realistischen Bedingungen geschrieben werden, zu der die Studierenden Feedback von den TutorInnen bekommen.

-

Klausurvorbereitungswochenende PAF 2024

Projektteam (l.n.r.): Adrian Minnich, Katharina Wölfl, Willi Kröning und Julia Fischer

Foto: Ben MarskeDas Klausurvorbereitungswochenende der PAF (KlaVoWo) fand am Wochenende vom 26. 01.- 28. 01. 2024 nun zum siebten Mal in der Jugendherberge Bad Sulza statt. Es wurde von Studierenden und Doktoranden der PAF organisiert und von der ALe sowie der Physikalisch-Astronomischen-Fakultät, dem Alumniverein der PAF, dem Helmholtz-Institut Jena und dem Fachschaftsrat der PAF gefördert.

Dabei konnten sich Studierende des ersten Fachsemesters in einer abgeschirmten Umgebung mit der Hilfe von Tutor:innen und den für die KlaVoWos erstellten Aufgaben auf die anstehenden Klausuren vorbereiten. Gemeinsam konnten sie in Kleingruppen einfache bis sehr fortgeschrittene Aufgaben bearbeiten, gemeinsam rechnen und diskutieren. Falls in der ’peer group’ mit den Kommilitonen keine Lösung gefunden wurde, halfen die Tutor:innen, indem sie Fragen beantworteten und Denkanstöße gaben. Um noch größere Wissens- und Verständnislücken zu schließen, konnten die Studierenden an Tutorien zu bestimmten gewünschten Themen teilnehmen. Um ihren Vorbereitungsstand am Ende des Wochenendes einschätzen zu können, gab es für die Teilnehmenden die Möglichkeit, an Probeklausuren und an deren anschließender Besprechung teilzunehmen.

Das KlaVoWo ist mit dem mittlerweile bewährten Konzept eine von den Studierenden geschätzte und stark genutzte Unterstützung in der Studieneingangsphase.HierDieser Link erfordert eine Anmeldung finden Sie den Abschlussbericht des Projekts (mit URZ-Login).

-

Refugee Law Clinic Jena e.V. – Service Learning im Asyl- und Aufenthaltsrecht

Logo der Refugee Law Clinic Jena

Grafik: Refugee Law Clinic JenaDer Refugee Law Clinic Jena e.V. ermöglicht es engagierten (Jura-)Studierenden, ihre theoretischen Kenntnisse durch praktische Erfahrung in der ehrenamtlichen Rechtsberatung im Asyl- und Aufenthaltsrecht zu vertiefen. Dieses Angebot basiert auf dem Konzept der Clinical Legal Education. Das Herzstück des Vereins bildet neben der wöchentlichen Beratung eine jährlich stattfindende Fortbildungsreihe, in der fundiertes Wissen im Migrationsrecht vermittelt und dessen Anwendung trainiert wird. Diese Fortbildung dient als essenzielle Grundlage für die spätere Beratertätigkeit.

Da die Organisation dieses intensiven Programms, sowie die Beantragung und Abrechnung der benötigten Förderanträge den zeitlichen Rahmen der freiwilligen Beraterinnen übersteigen, war eine zusätzliche Assistenzkraft erforderlich. Diese Person übernahm zentrale Aufgaben wie die Beschaffung von Finanzmitteln, das Verfassen von Förderanträgen, die Planung und Durchführung von Veranstaltungen, die Koordination mit Referentinnen und Teilnehmenden sowie die Verwaltung von Materialien und Räumlichkeiten. Zudem gehörte die Organisation eines Intensivwochenendes und die abschließende Abrechnung des Projekts zu ihren Zuständigkeiten. Dank der Unterstützung durch die Akademie für Lehrentwicklung konnte für diese organisatorischen Aufgaben eine Stelle mit einem Umfang von 24 Stunden pro Monat eingerichtet werden.HierDieser Link erfordert eine Anmeldung finden Sie den Abschlussbericht des Projekts (mit URZ-Login).

-

Klausur-Vorbereitungs-Wochenende (KlaVoWo) des FSR Mathematik

Projektverantwortlicher: Niklas Menge

Foto: privatUm die Studierenden des ersten Semesters im Fachbereich Mathematik dabei zu unterstützen, den Übergang von Schul- zu Hochschulmathematik zu meistern, veranstaltet der FSR Mathematik seit 2016 das Klausurvorbereitungswochenende (kurz KlaVoWo), bei dem TutorInnen aus höheren Semestern die Erstsemester bei der Klausurvorbereitung unterstützen. Dabei werden mittels in den letzten Jahren entwickelter Karten für das Fach Mathematik wichtige Lernstrategien und fachliche Kompetenzen eingeübt und gefestigt. Dies geschieht nach Möglichkeit in Gruppen. Zudem wird den Studierenden während des Wochenendes ein Lernentwicklungsgespräch angeboten, in dem sie dabei unterstützt werden, ihren eigenen Lernstand zu reflektieren. Über das Wochenende verteilt, werden außerdem Materialien zur Unterstützung der Organisation des eigenen Lernens eingeführt und angewendet. Am Ende des Wochenendes kann zusätzlich noch eine Probeklausur unter möglichst realistischen Bedingungen geschrieben werden, zu der die Studierenden Feedback von den TutorInnen bekommen.

Weil das Interesse auch bei Studierenden anderer Fächer, die aber auch ähnliche Module wie Studierende der Mathematik belegen müssen, sehr groß war, nahmen auch Studierende der Fächer Informatik und Physik teil.HierDieser Link erfordert eine Anmeldung finden Sie den Abschlussbericht des Projekts (mit URZ-Login).

-

Status and Judicial Problems of the East Asian Economic Integration Process and the Preconditions for Regional Community-Building: A Masterclass of Comparative Legal Studies between the European Union and East Asia

Projektleiterin UnHye Joe

Foto: UnHye JoeFür das kommende Sommersemester 2024 habe ich drei Teilprojekte geplant. Eine Masterclass wird im August/September 2024 in englischer Sprache an der Friedrich-Schiller-Universität Jena vor Ort stattfinden und fünf Sitzungen umfassen, in denen Vorträge gehalten werden und eine Diskussion mit vier promovierten Experten und mir stattfindet. Zusätzlich wird ein professioneller akademischer Redakteur die letzte Masterclass-Sitzung organisieren, um die teilnehmenden Studenten, die in Zukunft in die Wissenschaft einsteigen wollen, darin anzuleiten, wie man einen Abstract für internationale Konferenzen vorbereitet und einen Beitrag bei einer Zeitschrift einreicht. In akademischer Zusammenarbeit mit der Seoul National University of Science and Technology in Südkorea werden etwa 10-13 Studierende der Rechtswissenschaften oder der Internationalen Beziehungen der Universität Jena ihre Arbeiten während der sechs Sitzungen präsentieren.

-

Klausurvorbereitungswochenende PAF 2023

Projektleitung Tjorben Matthes, Willi Kröning und Katharina Wölfl

Foto: Ben MarskeSeit nunmehr sechs Jahren organisiert der Fachschaftsrat der PAF ein Klausurvorbereitungswochenende (KlaVoWo) für Studierende im ersten Fachsemester, gefördert von der ALe und der Physikalisch-Astronomischen Fakultät sowie dem Helmholtz-Institut. In dieser Zeit wurde ein umfassender Fundus an Aufgaben, zugehörigen Lösungen und an Materialien für Tutorien aufgebaut. Laut bisherigen Teilnehmenden stellt dieses Vorbereitungswochenende eine große Hilfe beim Studieneinstieg dar.

Während der Corona-Pandemie wurde das KlaVoWo 2021 komplett online und 2022 als zwei getrennte Veranstaltungen teilweise online und für eine kleinere Gruppe in Präsenz angeboten. In diesem Jahr sind wir nun ins reine Präsenzformat zurückgekehrt. Das Wochenende fand vom 27. bis 29. Januar 2023 in der Jugendherberge Bad Sulza statt. Während dieser drei Tage lernten die Studierenden in einer optimalen Umgebung: gemeinsam mit ihren Kommiliton:innen konnten sie an schwierigen Aufgaben rechnen und sich gegenseitig unterstützen. Bei Bedarf halfen Tutor:innen weiter und erarbeiteten gemeinsam Lösungsansätze. Am Ende des Wochenendes konnten sie ihr erworbenes Wissen in Probeklausuren testen und die Prüfungssituation kennenlernen.HierDieser Link erfordert eine Anmeldung finden Sie den Abschlussbericht des Projekts (mit URZ-Login).

-

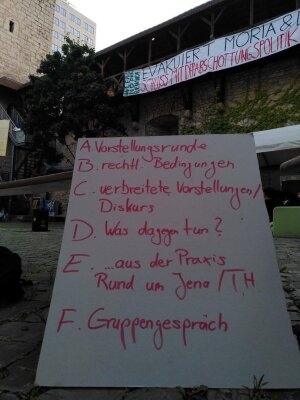

Refugee Law Clinic Jena – Organisation einer Vorlesungsreihe

Ablaufplan des bisherigen Fortbildungsprogramms der RLC

Foto: Refugee Law Clinic Jena e.V.Der Refugee Law Clinic Jena e.V. bietet, entsprechend dem Clinical Legal Education Ansatz, interessierten (Jura-)Studierenden die Möglichkeit, ihr theoretisches Studium durch eine ehrenamtliche Tätigkeit Rechtsberater*in im Asyl-und Aufenthaltsrecht praktisch zu erweitern. Kernstück des Vereins ist neben der wöchentlichen Beratung auch eine jährliche Fortbildungsreihe, in der Kenntnisse im Migrationsrecht vermittelt werden und deren Anwendung geübt wird. Die Fortbildungsreihe ist Grundlage der späteren Beratungstätigkeit. Da der organisatorische Aufwand aufgrund der Intensität des Fortbildungsprogramms über die Kapazitäten der ehrenamtlichen Berater*innen hinausgeht, wurde für die Organisation eine*n Assistent*in benötigt. Diese*r übernahm die Finanzmittelakquise, Antragstellung, Veranstaltungsplanung und -betreuung, Kommunikation mit Referent*innen und Teilnehmenden, Materialpflege, Raumorganisation, Organisation eines Intensivwochenendes und die Abrechnung des Projekts.

Durch die Förderung der Akademie für Lehrentwicklung konnte für diese Aufgaben eine Stelle im Umfang von 25 Stunden/Monat finanziert werden.

HierDieser Link erfordert eine Anmeldung finden Sie den Abschlussbericht des Projekts (mit URZ-Login).

-

Klausur-Vorbereitungs-Wochenende (KlaVoWo) des FSR Mathematik

Projektverantwortlicher: Niklas Menge

Foto: privatUm die Studierenden des ersten Semesters im Fachbereich Mathematik dabei zu unterstützen, den Übergang von Schul- zu Hochschulmathematik zu meistern, veranstaltet der FSR Mathematik seit 2016 das Klausurvorbereitungswochenende (kurz KlaVoWo), bei dem TutorInnen aus höheren Semestern die Erstsemester bei der Klausurvorbereitung unterstützen. Dabei werden mittels in den letzten Jahren entwickelter Karten für das Fach Mathematik wichtige Lernstrategien und fachliche Kompetenzen eingeübt und gefestigt. Dies geschieht nach Möglichkeit in Gruppen. Zudem wird den Studierenden während des Wochenendes ein Lernentwicklungsgespräch angeboten, in dem sie dabei unterstützt werden, ihren eigenen Lernstand zu reflektieren. Am Ende des

Wochenendes kann zusätzlich noch eine Probeklausur unter möglichst realistischen Bedingungen geschrieben werden, zu der die Studierenden Feedback von den TutorInnen bekommen.Weil das Interesse auch bei Studierenden anderer Fächer, die aber auch ähnliche Module wie Studierende der Mathematik belegen müssen, sehr groß war, nahmen auch Studierende der Fächer Informatik und Physik teil.

HierDieser Link erfordert eine Anmeldung finden Sie den Abschlussbericht des Projekts (mit URZ-Login).

-

Workshops der CampusCouchOrganisation und Umsetzung der anwendungsorientierten Workshops

Projektleitung Dorothea Schmitt und ihr Team

Foto: CampusCouchUm das Angebot unserer studentischen Initiative, der CampusCouch zu erweitern, haben wir im Rahmen der ALe-Förderung neben unserem Zuhörangebot für Studierende auch thematische Workshops angeboten. Diese erweiterten das Lehrangebot aller Studierenden der Fakultät für Verhaltenswissenschaften um praktische und anwendungsorientierte Angebote. Inhaltlich haben sich die Workshops auf Therapieansätze fokussiert, die im Studium nicht im Vordergrund stehen. Dafür wurde eine psychodynamische Gesprächsrunde, ein Kurs zur Mindfulness-based Stress Reduction (MBSR) sowie ein Systemischer Workshop angeboten. Für die professionelle Gestaltung haben wir Expert:innen aus der Praxis eingeladen.

Hier Dieser Link erfordert eine Anmeldungfinden Sie den Abschlussbericht des Projekts (mit URZ-Login).

-

Klausurvorbereitungswochenende PAF 2022

Projektverantwortliche: Katharina Wölfl, Tjorben Matthes und Adrian Minnich

Foto: Michael DimlerSeit fünf Jahren organisiert der Fachschaftsrat der PAF ein Klausurvorbereitungswochenende (KlaVoWo) für Studierende im ersten Fachsemester, gefördert von der ALe und der PhysikalischAstronomischen Fakultät. In dieser Zeit wurde ein umfassender Fundus an Aufgaben und zugehörigen Lösungen, sowie Materialien für Tutorien aufgebaut. Laut bisherigen Teilnehmenden stellt dieses Vorbereitungswochenende eine große Hilfe beim Studieneinstieg dar.

Nachdem das KlaVoWo im Jahr 2021 das erste Mal online (mit gemischten Rückmeldungen) durchgeführt wurde, wurde in diesem Jahr eine Kompromisslösung ausprobiert und jeweils ein KlaVoWo in Präsenz und eins Online angeboten. Da die Finanzierung der ALe für die Durchführung des Präsenzteils verwendet wurde, wird im Folgenden vorrangig auf diesen eingegangen.

Das Wochenende fand vom 28.01. bis 30. 01.2022 unter entsprechenden Hygieneauflagen in der Jugendherberge Bad Sulza statt. Während dieser drei Tage lernten die Studierenden in einer optimalen Umgebung: gemeinsam mit ihren Kommilitonen konnten sie an schwierigen Aufgaben rechnen und sich gegenseitig unterstützen. Bei Bedarf halfen Tutor:innen weiter und erarbeiteten gemeinsam Lösungsansätze. Am Ende des Wochenendes konnten sie ihr erworbenes Wissen in Probeklausuren testen und die Prüfungssituation kennenlernen.Förderungszeitraum: Januar bis September 2022

HierDieser Link erfordert eine Anmeldung finden Sie den Abschlussbericht des Projekts (mit URZ-Login).

-

Klausurvorbereitungswochenende Mathematik 2022

Projektverantwortlicher: Niklas Menge

Foto: privatUm die Studierenden des ersten Semesters im Fachbereich Mathematik dabei zu unterstützen, den Übergang von Schul- zu Hochschulmathematik zu meistern, veranstaltet der FSR Mathematik seit 2016 das Klausurvorbereitungswochenende (kurz KlaVoWo), bei dem Tutor/innen aus höheren Semestern die Erstsemester bei der Klausurvorbereitung unterstützen. Dabei werden mittels in den letzten Jahren entwickelter Karten für das Fach

Mathematik wichtige Lernstrategien und fachliche Kompetenzen eingeübt und gefestigt. Dies geschieht nach Möglichkeit in Gruppen. Einer der Tutoren bot ergänzend dazu einen Vortrag an, in dem er erläuterte, wie effektives und langfristig ergiebiges Lernen funktioniert. Zudem wird den Studierenden während des Wochenendes ein Lernentwicklungsgespräch angeboten, in dem sie dabei unterstützt werden, ihren eigenen Lernstand zu reflektieren. Am Ende des Wochenendes kann zusätzlich noch eine Probeklausur unter möglichst realistischen Bedingungen geschrieben werden, zu der die Studierenden Feedback von den TutorInnen bekommen. Weil das Interesse auch bei Studierenden anderer Fächer, die aber auch Mathematik belegen müssen, sehr groß war, erlaubten wir dieses Jahr erstmals auch anderen Studierenden die Teilnahme.

Aufgrund der Pandemielage zu Beginn des Jahres 2022 war es notwendig, das KlaVoWo online durchzuführen. Der grundlegende Ablauf des Wochenende blieb dabei erhalten, die Teilnehmenden arbeiteten online in Gruppen zusammen.Förderungszeitraum: Januar bis September 2022

Hier Dieser Link erfordert eine Anmeldungfinden Sie den Abschlussbericht des Projekts (mit URZ-Login).

-

Fußnoten der Psychologie

Projektverantwortliche: Pia Weinschenk und ihr Team

Foto: Pia WeinschenkIm Wintersemester 19/20 wurde die Vortragsreihe „Fußnoten derPsychologie“ durch Studentinnen der Psychologie der Friedrich-Schiller-Universität Jena gegründet und im Sommersemester 2021 erneut realisiert, um alternativen Therapieformen sowie allgemein im Studium wenig repräsentierten Themen Raum zur Vorstellung und Diskussion zu geben. Ein Fokus lag hierbei auf interdisziplinären Perspektiven und kleineren Teilbereichen der Psychologie, die im Lehrplan nicht enthalten sind oder aus ressourcentechnischer Sicht nicht ausführlich besprochen werden können. An den hohen Teilnehmendenzahlen wurde das große Interesse der Studierendenschaft sichtbar. Inspiriert durch die Initiative und den stattfindenden Austausch fand sich erneut eine studentische Gruppe, um das Projekt weiterzuführen. Wieder sollten dabei 14-tägig zu 7 Terminen von Oktober 2021 bis Februar 2022 Themen vorgestellt und intensiv diskutiert werden, die eine kritische, interdisziplinäre Auseinandersetzung mit psychologischen und gesellschaftlichen Themen anregen. Zielgruppen waren die psychologische Studierendenschaft und Studierende anderer Fachbereiche, um einen interdisziplinären Austausch zu fördern.

Hier [PDF, 769 KB]Dieser Link erfordert eine Anmeldung finden Sie den Abschlussbericht des Projekts (mit URZ-Login).

-

"Diskriminierung verstehen und erkennen – Theorie & reflexive Praxis" – ein komplementäres Veranstaltungsangebot

Projektverantwortliche: Johanna Poggemann und ihr Team

Foto: Johanna PoggemannIm Studium lernen wir, dass man Menschen nicht auf ihre Nationalität beschränken sollte, dass Kultur konstruiert ist und dass Perspektivwechsel zentral für interkulturelle Kompetenz ist. Was wir uns aber wünschen, ist ein Raum für Selbstreflexion, um zu verstehen, was Diskriminierung mit jeder und jedem Einzelnen zu tun hat. Außerdem stellt sich uns die Frage, wie wir konkret in Diskussionen um umstrittene Themen agieren können, insbesondere, wenn wir als Lehrpersonen Unterricht und Sprachkurse mit Lernenden gestalten. Es braucht professionelle Kompetenz, um die Frage beantworten zu können: Wo fängt Toleranz an, wo hört sie auf?

Wir wollen uns dieser Fragestellung über Vorträge, Diskussionsrunden und vor allem einen Workshop annähern. Dazu haben wir Referent*innen aus Wissenschaft und Praxis eingeladen, die sich mit folgenden Teilfragen auseinandersetzen: Wie funktioniert Diskriminierung? Was hat das mit mir zu tun? Wo bin ich selbst betroffen, wo selbst in diskriminierenden Strukturen verhaftet? Wie kann ich Position beziehen, wenn Menschenrechte verletzt werden? Auf welcher Grundlage argumentieren wir in solchen Konflikten? Und wie kann ich als Lehrkraft für Deutsch als Fremd- und Zweitsprache, oder als zukünftige Lehrer*in an Schulen z.B. bestimmte Werte wie Gleichberechtigung und Vielfalt in der Gesellschaft sprachsensibel thematisieren und dabei die Balance zwischen Kultursensibilität und Verteidigung von Menschenrechten/des Grundgesetzes halten?

Die Veranstaltungsreihe wurde vom Fachschaftsrat DaF/DaZ und IWK mit Unterstützung des Instituts für Deutsch als Fremd- und Zweitsprache und Interkulturelle Studien organisiert. Der Großteil der Seminarsitzungen war offen für Studierende und Lehrende aller Fakultäten sowie interessierte Externe. Dadurch ermöglichten wir einen fruchtbaren Austausch verschiedenster Lehr-/Lernerfahrungen sowie Umgangsmöglichkeiten mit Diskriminierung und Vielfalt.Hier [PDF, 2 MB]Dieser Link erfordert eine Anmeldung finden Sie den Abschlussbericht des Projekts (mit URZ-Login).

-

Refugee Law Clinic Jena e.V. - juristische und psychologische Supervision

Logo der Refugee Law Clinic Jena

Grafik: Refugee Law Clinic JenaDer Refugee Law Clinic Jena e.V. bietet entsprechend des clinical legal education-Ansatzes Studierenden insbesondere der rechtswissenschaftlichen Fakultät, aber auch anderer Fakultäten die Möglichkeit, ihr theoretisches (Jura-)Studium durch eine ehrenamtliche Rechtsberatung im Asylund Aufenthaltsrecht praktisch zu erweitern.

Zur Sicherung einer qualitativ hochwertigen Rechtsberatung wurden regelmäßige juristische und psychologische Supervisionen monatlich implementiert. Dadurch konnte die Beratungstätigkeit des Refugee Law Clinic Jena e.V. professionalisiert werden. Dabei wurden durch juristische Supervisionen grundlegende Rechtskenntnisse im Fachgebiet, aktuelle Rechtsprechung sowie Beratungsfälle angeleitet, vertieft und reflektiert. In einer psychologischen Supervision wurden die BeraterInnen für den adäquaten Umgang mit der psychisch belasteten Situation der Ratsuchenden sowie ihrer Rolle als ehrenamtliche BeraterInnen geschult. Insgesamt wurden 6 Supervisionen - davon 4 juristische und 2 psychologische – durchgeführt.Hier [PDF, 2 MB]Dieser Link erfordert eine Anmeldungfinden Sie den Abschlussbericht des Projekts (mit URZ-Login).

-

Klausurvorbereitungswochenende 2021

Projektverantwortliche: Georg Schwarz und sein Team

Foto: Georg SchwartzSeit drei Jahren wurde in Zusammenarbeit mit dem Fachschaftsrat der PAF ein Klausurvorbereitungswochenende durchgeführt, das mit Mitteln der ALe und der Fakultät, sowie Spenden von Professoren und außeruniversitären Instituten finanziert wurde. In diesem Zeitraum wurde ein großer Aufgaben- und Lösungsfundus aufgebaut. Da das Vorbereitungswochenende laut bisherigen Teilnehmenden eine große Hilfe darstellt, soll dieses Format des betreuten Lernens weiterhin stattfinden.

Im Jahr 2021 wurde das Wochenende vom 29.01.-31.01. gewählt, aufgrund der äußeren Umstände wurde erstmals ein digitales Format verwendet. Den Studierenden wurden in den drei Tagen digitale Lernräume zu Verfügung gestellt, in welchen sie mit ihren Kommilitonen zusammen die Aufgaben bearbeiten konnten. Die Tutoren konnten unkompliziert bei Fragen gerufen werden.

Zusätzlich gab es die Möglichkeit Probeklausuren im Format einer Online-Prüfung zu schreiben, um wissen und Prüfungssituation zu testen.Hier [PDF, 10 MB]Dieser Link erfordert eine Anmeldung finden Sie den Abschlussbericht des Projekts (mit URZ-Login).